Digitale Technologien sind ein Schlüssel für die berufliche Weiterbildung. In einer aktuellen Bitkom-Studie halten drei Viertel der Befragten sie für wichtig, etwa ebenso vielen fällt Lernen mit neuen Lernformaten leicht. Auch Dr. Anne Strauch vom Deutschen Institut für Erwachsenenbildung - Leibniz-Zentrum für Lebenslanges Lernen sieht neue Möglichkeiten für die Weiterbildung im Digitalen. „Das umfasst flexiblere Lernprozesse sowie eine breitere Zugänglichkeit zu Bildungsangeboten für ganz unterschiedliche Teilnehmendengruppen bis hin zu innovativen didaktischen Konzepten, über die ein flexibleres und adaptives Lernen ermöglicht werden kann, das auf die spezifischen Bedürfnisse und Lernstile der Teilnehmenden eingeht“, erklärt sie in der Fachdebatte auf Meinungsbarometer.info. Eine Chance liegt für sie vor allem auch in orts- und zeitunabhängigen Angeboten auf Lernplattformen, die selbstgesteuertes Lernen möglich machen.

Allerdings müssen digitale Lernformate aus Sicht von Alexander Regler vom Bundesverband der Träger beruflicher Bildung (BBB) stets mit den Qualitätsanforderungen der Bundesagentur für Arbeit (BA) und den Kriterien der AZAV-Zulassung (Akkreditierung und Zulassung von Bildungseinrichtungen) vereinbar sein. „Diese Vorgaben gewährleisten, dass die Bildungsmaßnahmen den hohen Standards entsprechen und den Teilnehmenden den Zugang zu Arbeitsmarktdienstleistungen sichern.“ Die Mitglieder seines Verbandes arbeiten nach seinen Worten daher kontinuierlich daran, digitale Angebote und Dienstleistungen zu entwickeln, die sowohl den flexiblen Bedürfnissen der Lernenden gerecht werden als auch den regulatorischen Anforderungen entsprechen.

„Viele Menschen erleben digitale Weiterbildung als schwer zugänglich, überfordernd oder nicht passgenau“, konstatiert Christina Bellmann Referentin vom Deutschen Volkshochschul-Verband (DVV). Die Volkshochschulen begegnen diesem Nachholbedarf nach ihren Worten mit niedrigschwelligen, praxisnahen Angeboten – ergänzt durch individuelle Lernberatung und eine ausgeprägte Kultur des Ermöglichens. Gleichzeitig sieht sie jedoch weiterhin Nachholbedarf im Ausbau der digitalen Infrastruktur und der Lehrkräftequalifizierung in digitalen Kompetenzen. Daher fordern ihr Verband von der Politik eine gezielte Förderung digitaler Ausstattung, die Entwicklung von Qualitätsstandards in der digitalen Lehre und vor allem eine gesicherte Finanzierung, um die Qualifizierung der Lehrkräfte im digitalen Raum systematisch voranzutreiben.

In den Bundesländern wir dahingehend bereits einiges geleistet. Angesichts des hohen Maßes an Angebot und Nachfrage ist etwa in Bayern Transparenz ist eines der Ziele eines Pakts für berufliche Weiterbildung verschiedener Akteure. „Mit www.kommweiter.bayern.de haben wir beispielsweise ein zentrales Weiterbildungsportal in Bayern etabliert, auf dem Interessierte über einen Lotsen zu passenden Fördermöglichkeiten, Weiterbildungs- und Beratungsangeboten geführt werden“, erklärt Ulrike Scharf, Bayerische Staatsministerin für Familie, Arbeit und Soziales. Als wichtig führt sie auch die in allen bayerischen Regierungsbezirken geförderten Weiterbildungsinitiatorinnen und -initiatoren, die Beschäftigte und Unternehmen kostenfrei zu Weiterbildungsfragen beraten und bei der Umsetzung begleiten.

In Baden-Württemberg wurden laut Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut in den vergangenen Jahren zahlreiche Projekte im Bereich der beruflichen Weiterbildung gefördert. „So wird von uns aktuell das Projekt „Digitale Meisterkurse im Gastgewerbe@skills.BW“ des DEHOGA Baden-Württemberg gefördert“, nennt die Ministerin ein Beispiel. Mit der Entwicklung attraktiver und digitaler Weiterbildungsangebote solle ein Beitrag zur Fachkräftesicherung im Gastgewerbe geleistet werden.

Auch die Fachkräftestrategie des Landes Rheinland-Pfalz setzt auf Qualifizierung als zentrales Instrument zur Fachkräftesicherung und zur Bewältigung des Strukturwandels. „Der Ansatz „Betriebliche Weiterbildung“ fördert Weiterbildungsmaßnahmen in Unternehmen mit bis zu 30.000 Euro pro Jahr“, berichtet die dortige Ministerin für Arbeit, Soziales, Transformation und Digitalisierung Dörte Schall. Zudem stelle ein landesweites Weiterbildungsportal Informationen zu Kursangeboten und Finanzierungsmöglichkeiten bereit. Ein wichtiger Bestandteil der Transformationspolitik sei die Transformationsbegleitung, die seit 2025 landesweit zur Verfügung steht und Beschäftigte individuell berät.

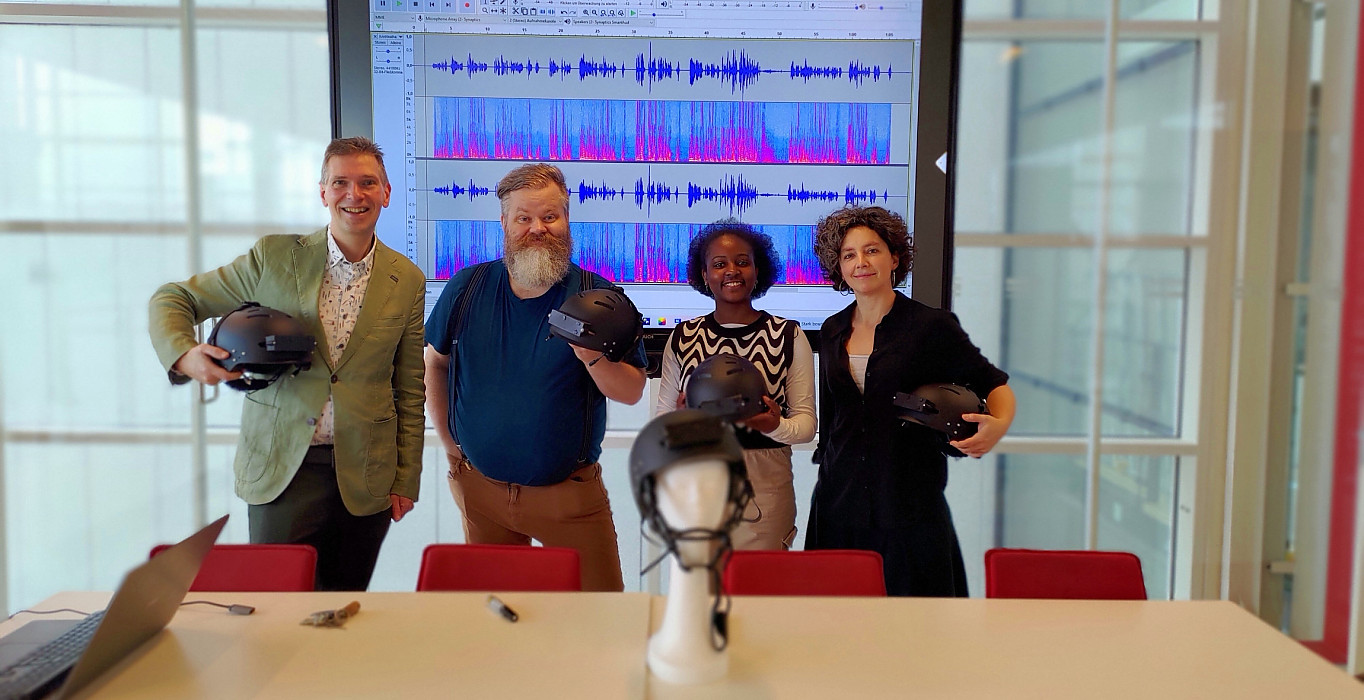

Für Katharina Schenk, Ministerin für Soziales, Gesundheit, Arbeit und Familie in Thüringen, sind digitale Formate gerade in ländlichen Regionen ein echter Gewinn, weil dadurch Bildungszugänge deutlich erweitert und erleichtert werden. Darüber hinaus eröffnen digitale Formate aus ihrer Sicht neue didaktische Möglichkeiten. „Virtuelle Lernumgebungen machen es möglich, Prozesse oder Technologien realitätsnah zu erleben, die in der Praxis mit erheblichem Aufwand oder Kosten verbunden wären.“ Der Einsatz von VR-Brillen, augmented reality oder von simulatorgestützten Anwendungen erlaube etwa praxisnahe Lernerfahrungen, die früher oft nur in spezialisierten Lehrwerkstätten oder Fachkabinetten mit entsprechender Ausstattung möglich waren.

Auf eine Besonderheit in Bremen weist die dortige Senatorin für Kinder und Bildung, Sascha Karolin Aulepp, hin - Beschäftigten, die in dem Bundesland arbeiten haben durch das „Bremische Bildungszeitgesetz“ die Möglichkeit zur Weiterbildung und können einem Zeitraum von zwei Kalenderjahren zehn Tage Bildungszeit nehmen. „Bildungszeitangebote beschäftigen sich inhaltlich mit dem Thema Digitalisierung. Sie tragen dazu bei, Teilnehmende beim Kompetenzaufbau für Digitalisierungsprozesse zu unterstützen und sie damit für den Alltag und den Beruf digital handlungsfähig zu machen“, ergänzt sie und nennt als Beispiel Angebote, die den Umgang mit KI im beruflichen Alltag lehren.

Auf die Potenziale durch KI-gestützte Systeme geht auch Claus Ruhe Madsen, Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus in Schleswig-Holstein ein und nennt etwa personalisiertes Lernen. „So können sich Trainings an die individuellen Bedürfnisse und Lernstile der lernenden Person anpassen.“ Deshalb bestehe ein hohe Interesse an KI-gestützen Trainingsformaten. Doch auch das Lehrpersonal sollte sich aus seiner Sicht mit den Potenzialen von KI auseinandersetzen. So könnten Lehrende KI zum Beispiel nutzen, um Routineaufgaben abzugeben und sich dadurch bei der Lehrplanung wieder mehr auf das Wesentliche konzentrieren.

Auch für Christine Streichert-Clivot, Ministerin für Bildung und Kultur im Saarland, bieten KI-gestützte Trainingsformate ein enormes Potenzial für eine zukunftsorientierte und passgenaue Weiterbildung, auch in der Lehrkräftebildung. „Sie ermöglichen eine personalisierte, adaptive Lernumgebung, die sich an den individuellen Wissensstand und Lernfortschritt der Nutzerinnen und Nutzer anpasst.“ KI könne so helfen, Lernpfade automatisch anzupassen, Feedback in Echtzeit zu geben und Lernprozesse wirksamer zu gestalten. Dadurch entstehe eine neue Qualität des Lernens, die nicht nur zeit- und ortsunabhängig ist, sondern auch stärker auf den einzelnen Menschen zugeschnitten.